锂硫电池(LSBs)作为极具发展前景的下一代储能技术,凭借其显著高于传统锂离子电池的理论能量密度(2600 Wh kg−1)、硫资源丰富带来的成本优势以及环境友好而备受关注。在放电过程中,其电化学反应机理涉及S8环状分子的逐步解离,通过与Li+相互作用形成不同链长的多硫化锂(LiPSs)中间体,最终转化为硫化锂(Li2S)终产物。然而,缓慢的硫氧化还原动力学和严重的多硫化物穿梭效应严重制约了其实际应用,特别是在高硫载量(>4 mg cm−2)和贫电解液(E/S比<5μL mg−1)条件下,多硫化物的积累会引发锂负极副反应、Li2S过饱和沉积以及硫利用率低(<70%)等问题,显著影响电池的能量密度和循环寿命。因此,急需开发一种在贫电解液条件下具有高效硫转化能力的新型电催化剂。

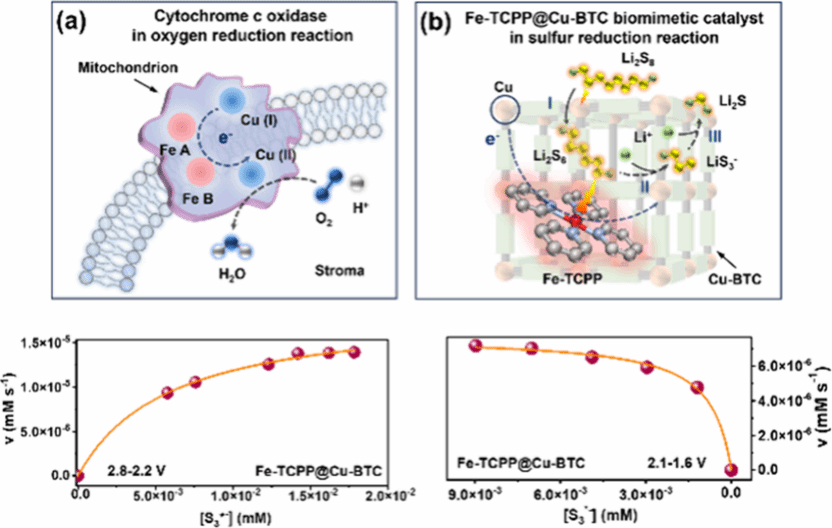

自然界中,细胞色素c氧化酶(CcO)通过其精妙的铁基血红素活性中心与外围有机配体层构建的立体构象,以及Fe/Cu双金属中心的协同催化网络,实现了高效的电子传递和精准的氧化还原催化调控。这一天然催化系统为新型催化剂设计提供了重要启示。基于此,温州大学杨植教授、蔡冬副教授、贯佳副教授以及东莞理工涂浩然教授创新性地开发了一种基于金属有机框架(MOF)的仿生封装技术,成功制备出具有单原子级分散活性位点、稳定三维空间构型和动态可调微环境的Fe-TCPP@Cu-BTC仿生催化剂,其设计精准模拟了细胞色素c氧化酶的双金属活性中心构型。通过理论计算与原位表征相结合的研究方法,文章揭示了该催化剂的三重作用机制:Cu-BTC框架通过高比表面积和强吸附位点实现多硫化物的高效富集;空间隔离的Fe/Cu双中心(间距10Å)独立促进Li2S6的均裂解离(Li2S6→2LiS3);仿生空腔结构通过限域效应将硫转化速率提升近100倍。电化学性能测试显示,在5.6 mg/cm2高硫载量和6.5 μL/mg贫电解液条件下,纽扣电池展现出1296 mAh/g的初始容量,100次循环容量保持率达68.3%;组装的软包电池在4.0 mg/cm2硫载量和4 μL/mg超低电解液用量时,50次循环后仍保持986 mAh/g的可逆容量,对应380.5 Wh/kg的能量密度,这一指标达到商用锂离子电池的2倍以上。原位光谱等技术捕捉到S3-关键中间体的动态演变过程,证实了仿生空腔对反应路径的精准调控作用。该研究为发展新一代高能量密度储能系统提供了全新的仿生催化设计范式,这凸显了从自然界高效的催化系统中汲取灵感以解决复杂技术难题的重要性。

该工作以“Spatial Confinement in Structural Biomimetic Catalysts: Enhancing Sulfur-Chain Homolysis and Enzyme-like Activity for High Performance Lithium−Sulfur Batteries”为题发表于国际顶级期刊《ACS Nano》(IF=16.0)。温州大学作为第一通讯单位,课题组2020级硕士研究生李婷婷,2022级博士生东洋洋为共同第一作者,温州大学化学与材料工程学院杨植教授、蔡冬副教授、贯佳副教授、东莞理工大学涂浩然教授为本文通讯作者,我校汤浩教授、杨硕副教授、周学梅博士,硕士研究生舒美玲同学参与了这项工作。