锂硫(Li-S)电池凭借其独特的理论能量密度(2600 Wh kg-1)和低成本的硫阴极,被视为下一代储能系统的理想候选者。然而,过量添加电解液导致锂硫电池实际能量密度远低于理论值,这限制了其大规模应用。为了实现超过400 Wh kg−1的能量密度,E/S比必须<5 μL mg−1。但低E/S比使硫氧化还原动力学和阴极中的离子传导变得迟缓,导致电池比容量低和循环寿命短。研究已经证实,合适的催化剂可以加速硫氧化还原反应动力学,但其催化效果在贫电解液条件下仍不理想。因此,急需开发一种在贫电解液条件下同时起到富集电解液、加速硫反应动力学、促进离子传输的新型催化剂。

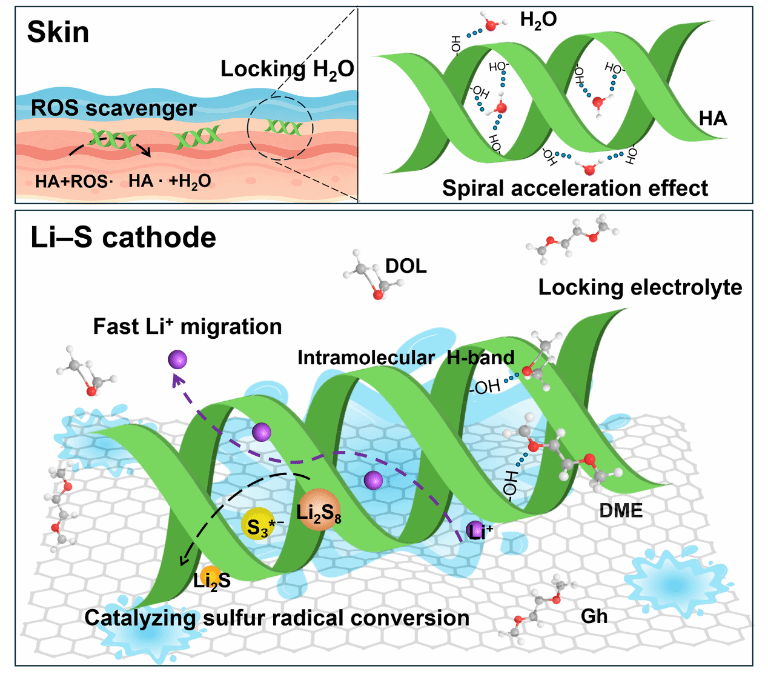

近日,受到天然保湿材料解决人体皮肤缺水问题的启发,我校杨植教授、杨硕副教授与济南大学刘浩博士合作,提出一种创新性策略:将天然保湿材料——透明质酸HA作为催化剂引入硫阴极,实现高性能锂硫电池。实验和分子动力学模拟结果表明,HA可以通过其双螺旋结构中的分子内氢键牢牢的吸附电解液,确保电解液与电极表面充分接触,营造局部电解液充足的反应微环境;同时,HA的N位点能够吸附并催化多硫化物的可逆转化;此外,HA独特的双螺旋结构凭借螺旋加速效应促进了Li+的传输。在三重协同作用下,电池性能得到显著提高。CNT−S/HA阴极(约80 wt%硫含量)表现出良好的初始容量、高倍率性能以及长循环寿命。特别是在硫负载为8 mg cm−2、E/S比为3 μL mg−1的贫电解液条件下,锂硫软包电池实现了11.76 mAh cm−2的高面积容量,能量密度达到409 Wh kg−1。此外,1.5 Ah软包电池可驱动无人机续航20分钟,续航时间远超传统锂电池约4倍。该工作为开发天然保湿材料在下一代储能设备中的应用开辟了创新途径。

该工作以“Hyaluronic Acid with Double Helix Ion Channels for Efficient Electrolyte Retention and Polysulfide Regulation in Lean-Electrolyte Lithium–Sulfur Batteries”为题发表在国际顶级材料期刊《Advanced Materials》上。温州大学作为第一通讯单位。第一作者为我校化学与材料工程学院2022级硕士研究生李佩航,该生已经进入日本东北大学化学工程专业深造博士学位。我校化学与材料工程学院杨植教授、电气与电子工程学院杨硕副教授、济南大学刘浩博士为共同通讯作者。我校蔡冬副教授、贯佳副教授,本科生罗子恒,博士研究生陈志远,以及硕士研究生刘雨婷、蒋金晨参与了本项研究的相关工作。

本项研究依托 “导研共同体” 模式推进,团队成员涵盖本硕博各学段学生及跨学科专家导师,形成了层次分明、协同高效的研究梯队。这一培养成果,正是我校化学与材料工程学院联动兄弟院校主动对接国家战略需求,以培育具备跨学科视野与创新实践能力的高素质人才为核心目标,扎实推进本硕博一体化育人体系建设、深度构建跨学科交叉育人共同体的生动实践。未来,学院将进一步拓展多元育人载体,持续打破学科壁垒,推动学科间深度交叉融合,为学生搭建知识互通、能力互补的立体化培养平台,助力学子成长为可担民族复兴大任、服务国家战略需求的时代新人,为加快建设教育强国注入温大力量。

文章链接:DOI: 10.1002/adma.202511272